「もう就活の時期なのか、、、」

「就活が早期化してるって聞いたけど本当かな、、」

「合同説明会」のチラシが家に届いていたり、先輩の就活の状況を聞いたりしていると“就活大丈夫かな”と思った経験があると思います。

実は今、そんな状況に“就活の早期化”が起きているのはご存じでしょうか。

これを聞いて焦っている人も多いかと思いますが、27卒・28卒の就活生は今からしっかり対策をしておけば今からでも十分に間に合います。

この記事では、就活の早期化した理由を今の現状と照らし合わせて、メリット・デメリットと共にご紹介します。

ぜひ、この機会に焦らず準備をしていきましょう。

【27卒】就活の早期化がおかしい

就活が早期化していることが明確にわかる現状をご紹介します。

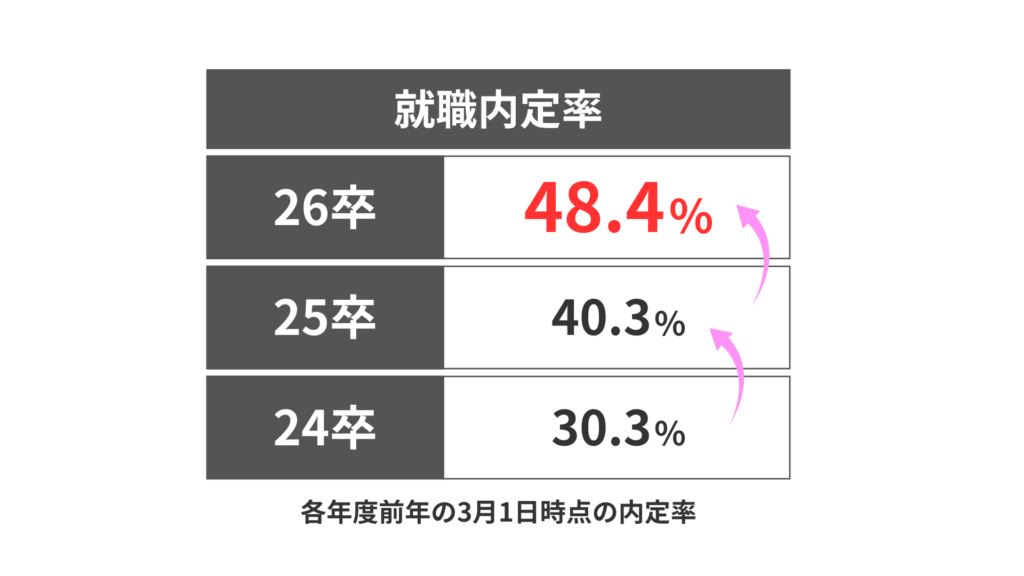

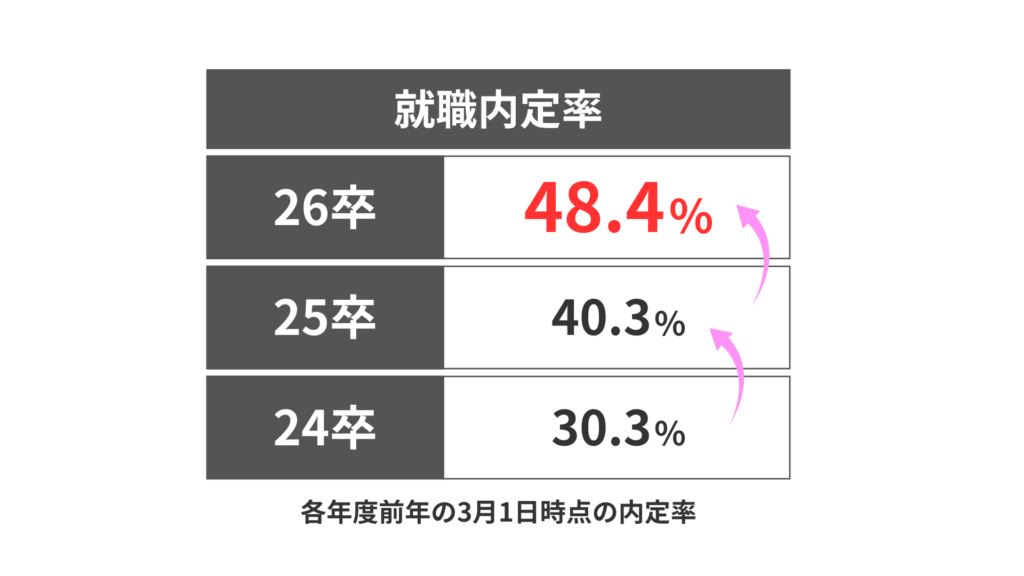

26卒の3月1日時点の内定率は約5割

リクルートの「就職プロセス調査(2026年卒)2025年3月1日時点 内定状況」によると、前年の25卒の3月1日時点の内定率は40.3%(2024の調査)をさらに上回る48.4%と約半数の学生が内定を持っていることになります。

この数年でも内定率の早期化がこれほど顕著に表れています。

学生の9割が選考直結型採用を希望

サマーインターンに参加する学生は、採用に直結することや本選考の優遇を期待することに重点を置いています。

2023年4月に政府が「インターンシップを活用した就職・採用活動の日程ルールの見直し」を発表したことにより、採用の手法が多様化しているのが事実です。

さらに、インターンシップと採用の流れが連動したことにより、大学1・2年生から準備を始める学生の数も急激に増えています。

選考に有利な優遇ルートがある業界例

- 外資系メーカー

- 外資系総合コンサル

- 外資系戦略コンサル

- 外資系投資銀行

- ミドルベンチャー

- メガベンチャー

- 広告代理店

下記でインターンシップ制度についてお伝えしますので、参考にしてみてください。

【27卒】なぜ就活の早期化が進むのか?3つの理由

就活の早期化が起きている理由には社会と企業の動きが関係しています。

インターンシップ制度の改正

厚生労働省が2022年(令和4年)「インターンシップ制度の取り扱いに関する制度」を発表し、以下のように定めています。

これによると25卒の学生から適応され、インターンシップでの取り扱いが変わりました。

27卒の就活生は、インターンシップを上手く使うことができれば、就活の選考で出遅れることがなくなるはずです。

「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(3省合意) を改正し、大学生等のキャリア形成支援に係る取組を類型化するとともに、一定の基準を満たしたインターンシップで企業が得た学生情報 を、広報活動や採用選考活動に使用できるよう見直しました。

一定の基準を満たすインターンシップ(タイプ3)で取得した学生情報を、広報活動・採用選考活動の開始時期以降に限り、それぞれ使用可能。

(引用:インターンシップ制度の取り扱いに関する制度より)

企業が優秀な人材を確保するため

企業は優秀な人材をいち早く採用したいと言う思いから、早くから採用活動を開始しています。

上記の表からも、企業が早期から動き出していることが一目でわかるでしょう。

少子化で学生の数が減少していること、景気が回復していることで企業間で採用活動の競争が激化していることが言えるでしょう。

採用市場の“売り手市場化”

ここでの売り手市場の意味は、売り手(就活生)が少なく需要が多い状況のことです。

仕事を探している学生よりも、その学生を求める買い手(企業)の求人数が多い状態を指します。

この状況から企業間の採用競争が激化していると考えてもいいでしょう。

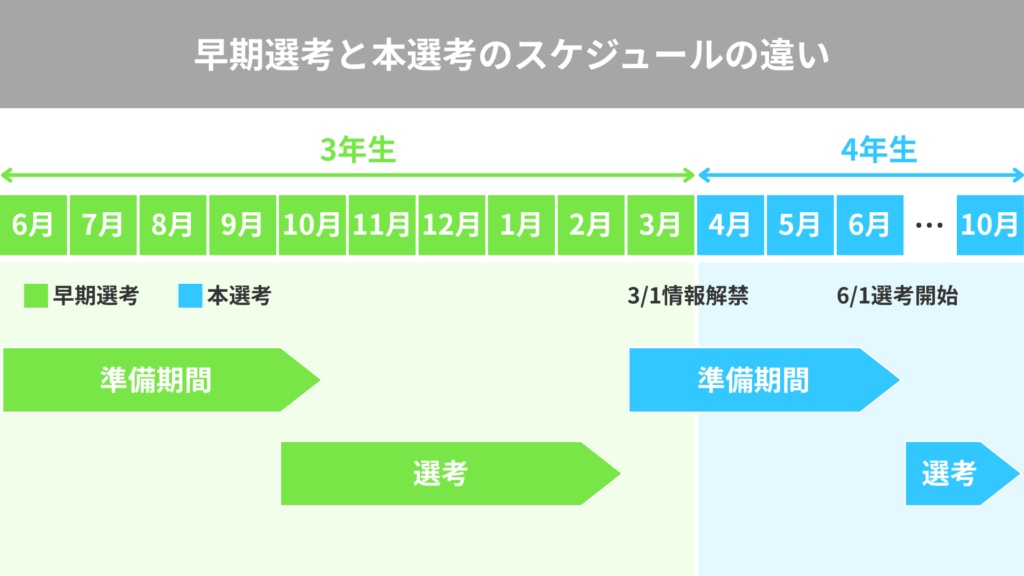

【27卒】早期選考と本選考の就活スケジュールの違い

早期化した選考のスケジュールを一般的なものと比較しながらご紹介します。

一般的な時期より半年以上前倒しになっていることが一目でわかります。

早期選考であれば、大学3年生の夏頃からインターンシップが行われ、選考が進んでいくイメージです。

それに伴い準備を始めるタイミングも早くなっていることがわかります。

【27卒】就活の早期化のメリット6選

早期化したことで就活生にとってたくさんのメリットがあります。

内定で安心感が生まれる

内定が1つあるだけで、卒業後の進路が見えているため、これからの就活や学生生活に余裕が生まれます。

「内定0」では不安でたまらないことや焦りで緊張がほぐれないこともあると思います。

一方で、内定があることでより緊張がほぐれた状態で、志望度の高い企業に自信を持って挑戦できるようになります。

4年生で好きなことに時間を使える

春休みなどに早期内定をもらっていれば、1年間好きなことに時間を使うことができます。

学生最後に、たくさんの思い出や挑戦をしてみてはいかがでしょうか。

学生最後の時間の使い方

- 長期の旅行へ行く

- 業界で活かせる資格を磨く

- 趣味に時間を使う

自分にとっての成長や経験のための時間が増え有意義な時間となるでしょう。

企業や就活生との人脈が広がる

就活イベントやOB/OG訪問の参加でたくさんの方との繋がりを持つ機会があります。

企業によっては、参加した学生限定で専用のインターンシップを開催している場合もあります。

同じ企業のインターンシップに参加した就活生に話を聞くのもいいでしょう。

例えば

- 他にどのような企業の選考を受けようと思っているのか

- 何社くらい選考を受けるのか

- 雰囲気のいい会社はあったか

などの話を聞く。

同じ業界を志望していたり、逆に今まで見ていなかった業界についてなど、就活に関する情報収集が幅広くできるでしょう。

競争率が比較的低い

応就活の早期化によって、選考の競争率が比較的低くなります。

その理由は、応募者の母数が少ないからです。

一般選考よりも倍率が低いうちに応募できるため、選考を有利に進められることが多いです。

IT企業の早期選考に参加しました。3年の7月には内定をもらい、そのあとは長期留学などに参加し、自分のことに時間を使いました。

選考が省略できる

企業によって違いますが、早期選考では最初の選考がインターンシップや説明会といった形になっており、学生の能力や適性を前もって知る機会があります。

簡単なコミュニケーションを取ることができれば次の選考に進むことができます。

選考全体が簡略化され、企業・学生ともに時間と手順が省略できることでお互いに選考の負担を軽減できます。

実際にある選考

- 採用担当の方と1対1で話す選考があり、翌日に採用通知(一般の選考ではグループ面接あり)

- インターンシップに参加後、次の選考が最終選考で面接

選考の通過率が高くなる

早期から就活準備を始めた学生は、そうでない学生よりも選考への経験が多くなります。

そのため本番に強くなり、選考の場で緊張せずにアピールでき、経験値の差で有利に立つことができます。

実力をその場でしっかり発揮し、採用担当にしっかりアピールできるように早くから準備しておきましょう。

【27卒】就活早期化のデメリット5選

早期化したことで就活生にとってデメリットもありますのでご紹介します。

企業とのミスマッチが起こる

就活の早期化が起こると企業とのキスマッチが起こりやすいため注意が必要です。

なぜなら、就活までの準備期間が短いからです。

早期選考は本選考よりもかなり早い時期から始まります。

自己分析や面接対策が十分に確保できず、自分に合っている企業を見つけられないことが起こる可能性があります。

また、内定をもらったあとに、就活を進める中で自己分析の質が上がり、ミスマッチに気づく学生もいるそうです。

ミスマッチの具体例

- オンライン面接で互いの雰囲気がわかりにくい

- 企業研究していくうちに身近な企業だけではなく、他の企業にも魅力を感じた経験

- 早期選考の時はいい面ばかりをみていたが、実際働いてみたら、会社の環境が合わないと思ったことが、、

短期間でに自己分析や企業との相性を知るためにも、しっかりと準備することが大切です。

選択肢が限られてしまう

企業によって内定保留の判断は違います。

一般的に内定をもらっても続けている就活生が多いのが現状ですが、一旦内定をいただいたら、承諾しておくのがいいでしょう。

ただ、企業側からすると内定辞退された場合、新たに不足した人数の募集をかけなければいけないため、事前に“内定承諾書”の提出があります。

1週間から2週間ほど立つと、早期採用選考を行う大半の企業は、「承諾するか?それとも辞退するか」の回答を求めてきます。

一度よく考えてから提出するようにしましょう。

オワハラを受ける

オワハラとは、企業側がまだ就活継続を希望することを伝えると強圧的な態度で就活を辞めるよう迫られることです。

実際にあった人事担当者からのオワハラの例

- 「承諾すると教材発注でお金が動くので他の選考は辞退して欲しい」

- 「承諾の返事を3日以内にして欲しい」

- 「会社に直接来ないと内定辞退は認められない」

大学4年生です。

私は早期で第1希望から内々定のお約束をいただきました。ただ、口約束のようなもので正式な内々定では無いようです。

また、今のところそういったお話を頂いている所は1社だけです。

そして、今日第3希望の会社からも内々定を頂いたのですが、承諾すると教材発注でお金が動くので他の選考は辞退して欲しいと言われました。

2020年卒の娘がオワハラにあっています

早期である企業から内定を頂きました

但し第一希望ではなく第二希望です。

第一希望の採用試験はこれから始まるのでできれば第一希望の結果がわかるまで内定保留にしたいのです。しかし先方の人事担当者からは受託の返事を3日以内にして欲しいと言われたそうで

受託したら他の就活は辞めて他は受けないと約束するよう言われたそうです

(引用:2020年卒の娘がオワハラにあっています)

選考を受けられない場合もある

選考にはインターンシップへの参加が必須になる企業も多いため、条件を満たしていないと選考を受けられない場合があります。

その理由は、26卒の代からインターンシップ制度の改正があったためです。

いざ選考を受けたい企業が見つかっても、インターンの参加が条件にあり、エントリーもできず“早く動けばよかった”と後悔した学生もいるようです。

そうならないように企業調べの時に「選考の流れ」をしっかりチェックしておきましょう。

学業との両立が難しくなる

就活の早期化によって、学業との両立が難しくなる場合があります。

大学によりますが、ゼミの活動や専門的な講義が本格的に始まったり、卒論の準備が始まったりするからです。

スケジュールや時間管理の面で学業との両立に悩む学生が多いです。

アルバイトやサークルをしている人は特に、事前に知っておくとスケジュールの調整ができパンパンになることを防ぐことができるでしょう。

焦らなくて大丈夫!就活のために今からやるべきこと3選

就活の早期化で準備期間が短いからこそ、今からできることをご紹介します。

自己分析をしてみる

自分を知ることから始めるのがおすすめです。

進路を決める時、自分の強みや価値観、やりたいことを早くにわかっていると、早期選考が始まったタイミングで出遅れることはありません。

大学2年生の終わりから3年生の春の間で準備をしておくとよいでしょう。

自己分析をしたことがない人も気軽に試すことができるので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。

自己分析のやり方に悩んでいる人は、こちらの記事を参考にしてみてください。

周囲の人に相談する

就活を頑張りたくても誰に相談したらいいかわからなかったり、周りの人に相談できずに1人で悩んでいませんか。

そんな時は、周囲の人に聞いてみることがおすすめです。

今の就活の最新の情報や動向を知ることができるでしょう。

必ずなにかアドバイスをしてくれるので相談してみてはいかがでしょうか。

周囲にいたら聞いてみよう

- 同じく就活に悩んでいる人

- 内定をもっている先輩

- 社会人経験のある家族

- 大学内のキャリアセンター(専門のアドバイザーがいる)

合同企業説明会に参加してみる

1、2年生から参加できるものもあります。

緊張すると思いますが、“どんな企業があるのかな”“インターンやってみたいな”と興味だけでの参加もできます。

“何からしていいかわからない”と言う人には就活アドバイザーとの相談スペースがあったり、直接企業の方からこれからのアドバイスがもらえたりするためおすすめです。

ぜひ一度足を運んでみてはどうでしょうか。

就活を着実に進めたい、スムーズに内定をもらいたいと思う人は就活のプロに相談するのがおすすめです。

直接相談できたり、就活生1人1人に合わせたアドバイスをしてくれます。

【27卒】なぜ就活は早期化しているのか|まとめ

もう就活の時期だと焦ってしまっていませんか。

早期化しているとはいえ、準備不足では企業とのミスマッチが起こったり、選考を受けられなかったりすることもあります。

一方で、競争率の低さや人脈が広がる機会が多いこと、最後の学生生活を充実して過ごせるなど、たくさんのメリットがあることも確かです。

27卒の就活生は、焦らずに、今からできることを始めてみましょう。